Io che a San Siro sognavo di giocarci

di ‘Salmo’

Bussano alla porta. Ci siamo, mancano due minuti. Non si torna più indietro.

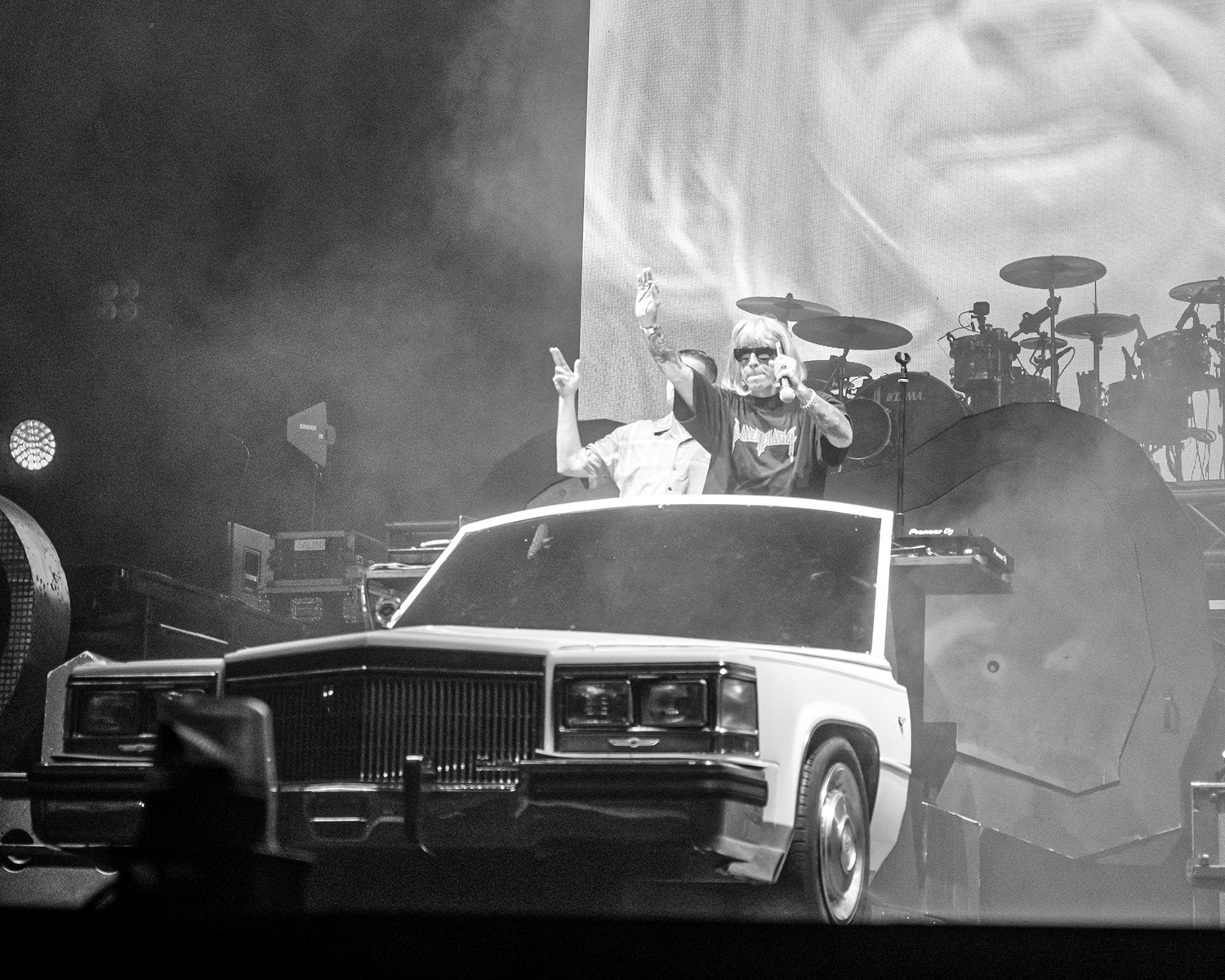

Non mi chiamo Zanetti, né Maldini. Né Ibrahimović, né Lukaku. Mi chiamo Maurizio e stasera San Siro è mio. Sono il primo rapper italiano che si esibisce qui dentro da solo.

E vi assicuro che qualche anno fa avrei pensato di entrarci con le scarpe a 6, infilando nel tunnel che esce dagli spogliatoi e porta al campo. Adesso ho una mia identità, forte e chiara: non voglio perdere neanche un giorno rischiando di non comunicarla. Ci siamo, inizia lo show. Respiro. Mi guardo allo specchio. C’è una lieve cicatrice sul mio volto: senza quella, non sarei qui. Tergiverso un attimo, perché grazie a quel calcio in faccia ho avuto l’illuminazione. La più classica delle sliding doors. Quella era la mia strada. In realtà, dopo quel calcione, ho avuto tanta paura. Sono scappato, rinnegando l’altra mia grande passione? Non lo so, ma sul palco porto tutta la grinta che avevo in campo. Stringo il microfono con la stessa foga con cui mi gettavo sui cross tesi sul primo palo.

Prima di diventare Salmo.

Un tour che prende vita, San Siro che incombe e io che gioco a calcio tennis tra una prova e un soundcheck con mio fratello Sebastiano. Ci ho ripensato spesso, negli ultimi giorni, a quando non ero Salmo. Lui, al Tavolara, giocava in Serie D. Io, più piccolo, ci ho fatto tutta la trafila delle giovanili. Qualche volta ci siamo affrontati, durante la settimana, quando il giovedì i mister concordavano la partitella per provare le tattiche in vista del weekend. Io ero un centravanti cazzuto, di quelli che piuttosto esce con il sangue alla bocca, pur di non sottostare ai difensori. Picchiavo, eccome se picchiavo.

Ricordo bene un pomeriggio, ero negli Juniores e Seba si è avvicinato urlandomi: «Mauri, è tutto il primo tempo che meni i nostri difensori. Mi hanno detto che devi stare buono, che se continui finisce male». Potete chiederglielo, se lo ricorda ancora: non smisi né arretrai di un metro. Continuai a farli impazzire fino alla fine tra scatti e colpi proibiti. Seba mi strillava «Mauri… calma». Niente da fare, loro si comportavano da mastini e io proseguivo senza risparmiarmi. Ci siamo picchiati dall’inizio alla fine.

Non riesco a rinnegarmi.

Tutta la fame che ho messo nella musica, ce l’ho avuta anche in campo per 10 anni. Sono estremamente competitivo, odio perdere. In famiglia mia siamo tutti così: mio padre Raimondo è un po’ golfista, un po’ calciatore, un altro po’ bodybuilder, che mi ha fatto appassionare alle arti marziali, trasmettendomi la cultura del fisico. Dipendenti dallo sport, insomma. Io ho amato il calcio fin dal primo istante. Per le strade di Olbia con mio fratello ho imparato le skills e tutto ciò che serve per fare il fenomeno sull’asfalto. Avevo la maglia di Roberto Baggio, perché lui per me è il calcio e non esisteva nessun altro calciatore. Mi guardavo qualche partita, ma per me c’era solo lui. E soprattutto c’era il pallone, ho sempre preferito giocare che osservare gli altri farlo.

Io a San Siro volevo arrivarci da calciatore. Non giocando insieme a Baggio, avrebbe dovuto ritirarsi a 50 anni forse, ma il mio sogno nel cassetto era farcela. Partire da Olbia e scalare la vetta. L’ho fatto, percorrendo un’altra strada e indossando un altro vestito. In ogni modo, davanti a migliaia di persone, a San Siro ci ho giocato.

A 16 anni, accanto al pallone è subentrata la musica. Fin da subito ho gestito la coesistenza tra questi due mondi così diversi, da non potersi incontrare. Nel weekend, iniziai a saltare qualche partita perché avevo i concerti degli Skasico, la band con cui mi esibivo allora. Era tutto rudimentale e Olbia non mi stava ancora stretta. Anche se quella è casa mia, e a casa prima o poi si torna sempre. Anche in campo non andava male: con il Tavolara facevamo gli Juniores Nazionali e giocavamo partite importanti. Era settembre 2010 quando allo stadio Angelo Caocci, a Olbia, seicento posti e un terreno di gioco in erba abbastanza accettabile, arriva il Tor di Quinto che veniva ad affrontarci in casa nostra.

Entro in campo carico, come ogni maledetta domenica. Non so ancora che quella partita cambierà per sempre la mia vita. Il secondo tempo diventerà per me prima lo spettro di non tornare quello di prima, poi la linfa vitale per svoltare la mia esistenza. Nato esterno d’attacco, con gli anni mi ero trasformato in centravanti. Da numero 7 a numero 9. Segnavo a raffica di testa. I miei compagni sapevano che dovevano mettermela lì, al resto pensavo io. E così fu anche quella volta. Vedo Nicola che va sul fondo e riesce a crossarmela, cerco l’anticipo e ricevo il buio. La testa mi implode, non sento più niente. Né dolore, né piacere, neanche la consapevolezza di essere davvero lì. Il difensore avversario, per anticiparmi e liberare l’area di rigore, si è tuffato in rovesciata. Il pallone ha proseguito la corsa verso il secondo palo, la sua scarpa invece è finita dritta in mezzo ai miei occhi.

Cado giù, non vedo niente. Mi trasportano in ospedale perché ho appena subito un trauma cranico. Mi sono fratturato il naso, ho problemi al timpano e faccio fatica a distinguere le parole, che rimbombano con riverbero all’altezza del cervello. Fuori dalla porta del reparto ci sono Seba, papà, mia madre Annamaria e qualche medico. Li guardo, senza riuscire a parlare, ma hanno già capito: Maurizio, le scarpe da calcio, non se le metterà più.

Muovevo a fatica la bocca, riuscii a sospirare ad alta voce una frase che rimase tra me e me: «Da oggi, solo musica». Quell’autunno completai la scrittura del mio primo album in studio, The Island Chainsaw Massacre, mentre 3 anni dopo arrivò Midnite. A 5 anni da quella partita, è uscito Hellvisback. Sembra ieri, lo so, ma è già passato tanto tempo. Un tempo in cui raramente ho pensato a quel ragazzo che, in rovesciata, mi capovolse la vita. Il destino mi aveva sbattuto davanti alla mia natura con un colpo secco, da ko.

Contro il Tor di Quinto è stata l’ultima volta che sono stato Maurizio Pisciottu, quello con il numero 9. Mentre mi trasportavano in barella fuori dal campo, non sapevo che in quegli istanti stavo diventando Salmo. Una trasformazione che non stavo scegliendo.

Stanotte sono entrato a San Siro dalla porta principale. Non è stato con la maglia del Tavolara, ma è stato magico lo stesso.